Debe ejercerse presión sobre los presidentes para que lleven a cabo negociaciones personales como último recurso.

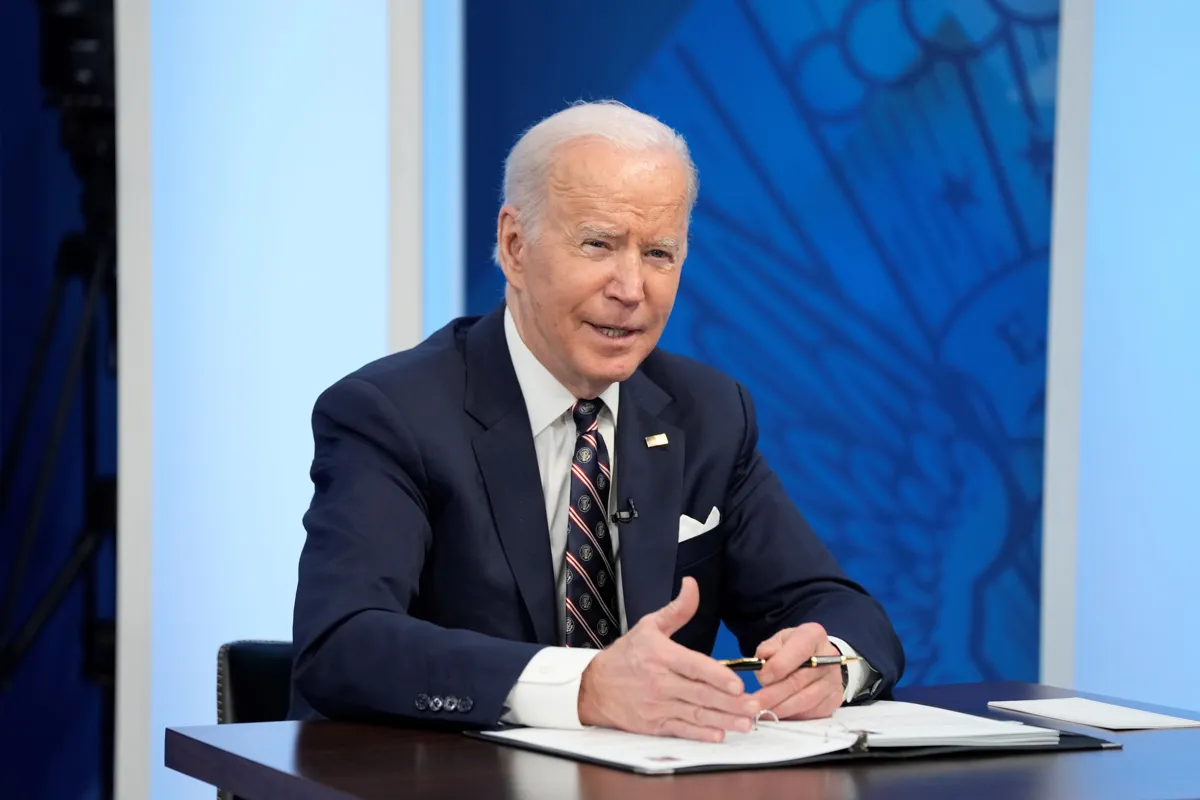

En los últimos dos meses, el presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin han mantenido múltiples conversaciones. El domingo por la noche, Biden aceptó "en principio" una cumbre con el líder ruso, antes de que las negociaciones diplomáticas se rompieran tras el avance de las tropas rusas en los territorios separatistas del este de Ucrania y la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Luego, a primera hora de hoy jueves, Putin lanzó una acción militar en múltiples ciudades ucranianas, hecho que Biden calificó de ataque "no provocado e injustificado". Estos acontecimientos parecen disipar las esperanzas de la diplomacia.

Pero la diplomacia puede ser aún la única opción para minimizar el derramamiento de sangre y evitar que se instale un gobierno prorruso en Ucrania. Y una reunión con Putin sería una apuesta de alto riesgo pero también de un gran beneficio potencial para Biden ahora que las tropas rusas están en suelo ucraniano.

Cabe decir, que Biden tiene mucha fe en el poder de la diplomacia personal. Considera que puede crear relaciones y conducir a un mayor entendimiento, lo que permitiría que dos líderes aborden problemas espinosos de forma constructiva. Al hacerlo, está siguiendo el manual presidencial estándar.

En la segunda mitad del siglo XX, los presidentes estadounidenses recurrieron sistemáticamente a la diplomacia personal, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, esta estrategia ha tenido un éxito desigual. Aunque puede ser una herramienta valiosa en la gestión de crisis y ofrecer la oportunidad de consultar, coordinar y comprender, también puede dar lugar a recriminaciones, malentendidos y estancamiento.

Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia. En medio de la Guerra Fría, que llevó al país a enfrentar nuevos compromisos globales, el presidente se convirtió en un actor central en los asuntos internacionales con un enorme poder político, económico y militar.

Cuando se producían crisis, y estaban en juego cuestiones de guerra y paz, el presidente por lo general intervenía y recurría a la estrategia de la diplomacia personal. Y con la llegada de las armas nucleares, se hizo aún más necesario que los líderes mantuvieran una estrecha comunicación y contacto.

Por ejemplo, a finales de la década de 1950, la crisis por la ciudad dividida de Berlín parecía irresoluble. Mientras florecía la mitad capitalista controlada por los occidentales, la mitad comunista dominada por los soviéticos se estancaba. Como resultado, oleadas masivas de migrantes huyeron del este al oeste de la ciudad. Esto supuso un desastre económico y de relaciones públicas para los soviéticos, lo que llevó a Nikita Khrushchev a lanzar un ultimátum para resolver el estado de la ciudad y eliminar a las potencias occidentales.

Después de que las conversaciones a niveles diplomáticos bajos no dieron resultado, el presidente Dwight D. Eisenhower invitó a Khrushchev a visitar Estados Unidos para mantener conversaciones en persona. Sus reuniones tuvieron éxito, pero la buena voluntad duró poco. Menos de un año después, los soviéticos derribaron un avión espía U2, lo que aumentó las sospechas entre los dos países y deterioró las relaciones. No se llevó a cabo una conferencia programada entre Eisenhower, Khrushchev y los líderes de Gran Bretaña y Francia para mayo de 1960, y se canceló la visita prevista de Eisenhower a Moscú ese mismo año.

Khrushchev se reunió con el sucesor de Eisenhower, John F. Kennedy, en 1961. Pero la cumbre fue un desastre, y la ruptura de la diplomacia terminó provocando que Khrushchev levantara el Muro de Berlín ese mismo año. Aunque Estados Unidos lo condenó, el muro detuvo el flujo de berlineses orientales hacia el oeste, lo que eliminó un gran problema soviético.

En retrospectiva, el presidente Lyndon B. Johnson también obtuvo resultados dispares con la diplomacia personal, demostrando en última instancia que esta práctica no es una panacea.

En 1964, una crisis en la isla de Chipre enfrentó a los aliados de la OTAN, Grecia y Turquía. En su intento por evitar una invasión turca de Chipre y un conflicto directo entre Turquía y Grecia, Johnson escribió cartas a los líderes de ambas naciones y finalmente los invitó a la Casa Blanca. Sin embargo, si bien el presidente turco estaba abierto a la propuesta de Johnson, el líder griego no la aceptó. Por suerte para Johnson no estalló un conflicto militar, al menos mientras él era presidente. Pero aunque Johnson haya evitado el peor resultado posible, su diplomacia personal no pudo resolver los problemas subyacentes y dejó un conflicto latente. Tres años más tarde, obtuvo mejores resultados.

En 1967 estalló la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus vecinos árabes. A pesar de ser un conflicto regional, atrajo a Estados Unidos y a la Unión Soviética, cada uno aliado con un combatiente diferente. Johnson utilizó la "línea directa" entre los líderes de las dos naciones para comunicarse con su homólogo, Alexei Kosygin. Entre el 5 y el 10 de junio, ambos personajes intercambiaron 20 mensajes mientras se esforzaban por poner fin a los combates y evitar cualquier malentendido que pudiera provocar un conflicto directo entre las superpotencias con armas nucleares. La semana siguiente, los líderes continuaron su diálogo presencial en una cumbre improvisada en Glassboro, N.J., el punto intermedio entre Johnson en Washington y Kosygin, que estaba en Nueva York para dirigirse a una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU sobre el conflicto de Oriente Medio. Las conversaciones fueron amistosas, pero no hubo grandes avances, lo que dejó a Johnson con "sentimientos encontrados" sobre el esfuerzo.

El presidente George H.W. Bush también recurrió a la diplomacia personal obteniendo resultados dispares. En 1990, después de que Irak invadiera Kuwait, Bush llamó a líderes de todo el mundo. Llamó a tantos, que su jefe de gabinete, John Sununu, bromeó diciendo que "cuando dejó el cargo su dedo índice era una pulgada más corto" de tanto marcar. Bush también se reunió presencialmente con algunos líderes mundiales, sobre todo con el líder soviético Mikhail Gorbachev. Esas reuniones dieron lugar a una coalición multilateral que apoyó los esfuerzos de EEUU para desalojar a Irak de Kuwait.

Pero la diplomacia personal de Bush fue insuficiente cuando el gobierno chino reprimió brutalmente a los manifestantes en la plaza de Tiananmén en 1989. Intentó llamar a Deng Xiaoping, pero el líder chino no aceptó la llamada. Esto hizo enfadar a Bush, quien había considerado que Deng era un amigo. Tras el desaire, Bush envió al líder chino una larga carta personal que restableció la comunicación, pero no mejoró necesariamente las relaciones entre EEUU y China, las cuales no prosperaron durante el resto de su presidencia.

Este historial variado demuestra que los presidentes no suelen comprometerse con sus homólogos extranjeros porque confían en el éxito. De hecho, la diplomacia personal suele ser el último recurso. Por ejemplo, al menos al principio de su presidencia, a Johnson le gustaba menos la diplomacia personal y a menudo sus asesores debían persuadirlo para que la aplicara. Respecto a la crisis de Turquía y Grecia, le dijo a su secretario de Estado: "'Ahora, ¿qué diablos hace Lyndon B. Johnson recibiendo este gran lío en su regazo?' No tengo ninguna solución. No puedo proponer nada". Pero como admitió, la administración estaba "absolutamente desesperada".

Asimismo, Eisenhower no tenía mucha fe en su capacidad de persuasión y desconfiaba de las negociaciones entre líderes mundiales. Pero invitar a Khrushchev a visitarlo era la única idea que le quedaba para reducir la tensión en Berlín. Incluso entonces, algunos en la administración pensaron que podría ser un error.

Parece similar la desesperación respecto a la situación en Ucrania. Mientras Estados Unidos alertaba sobre una inminente invasión rusa la semana pasada, Biden se apresuró a programar una llamada con Putin y le advirtió sobre "costos rápidos y severos". Pero como dijo un funcionario de seguridad nacional, no hubo "ningún cambio fundamental en la dinámica que se ha desarrollado desde hace varias semanas". Y ese es el problema para Biden.

Independientemente de las probabilidades de éxito, se espera que todos los presidentes de la posguerra realicen una diplomacia personal de crisis. El público, los medios de comunicación y otros jefes de Estado lo ven como una medida del liderazgo presidencial. Y al tratar de manejar los focos de tensión mundial, los presidentes han sentido la necesidad de probar todo lo que está a su alcance. Incluso cuando las probabilidades están en su contra.

Con el avance de Putin en Ucrania, los Republicanos ya critican los esfuerzos de Biden como jefe de la diplomacia. Pero, como bien saben sus predecesores, a pesar de la influencia y el poder de Estados Unidos y del nivel de encanto y carisma de cualquier presidente, la diplomacia personal no puede hacer mucho, y solo es eficaz si los líderes extranjeros ven el beneficio de aliviar las tensiones desde el principio.

Washington Post - Tizoc Chavez

Lea el artículo original aquí.