MODERNO. El Museo de Historia y Cultura Afroamericana en DC.

La mítica salsera cubana Celia Cruz, quien marcó pautas y estableció un hito en la historia de la música latinoamericana, tiene un nicho en Washington, DC.

El recién inaugurado Museo de Cultura e Historia Afroamericana incluyó un despampanante vestido de la “Reina de la Salsa” en una de sus 12 exposiciones inaugurales, reconociendo el aporte de Cuba y Latinoamérica en los logros de las personas de la raza negra.

“La historia de la comunidad negra es mucho más amplia que solo EE.UU. y por eso incluimos a Celia Cruz”, dijo a la prensa, Dwan Reece, la curadora de la exposición de Música y Artes Escénicas.

La prenda es un despampanante vestido de lentejuelas rojas, moradas y doradas, un ejemplo bien representativo de la vestimenta que caracterizaba a Cruz, quien rompió mitos y paradigmas hasta

EXHIBICIONES. Cientos de miles de visitantes ya han pasado por las salas del nuevo Museo de Historia y Cultura Afroamericana en DC.

convertirse en “parte de la historia de la influencia africana y de la música que ha cruzado fronteras y límites más allá del Caribe”, expresó Reece.

Una realidad que es reconocida por el activismo afroamericano en Washington. “Por fin los afrodecendientes tenemos un museo en la capital de la nación”, dijo a El Tiempo Latino el puertorriqueño Roland Roebuck, miembro del Afro Latino Caucus.

Arriba de la vitrina que exhibe el vestido de Celia, hay una fotografía del percusionista Mongo Santamaría, también de Cuba, durante un concierto en Fort Lauderdale, Florida. Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, Celia interpretó el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha, bolero y salsa entre otros ritmos latinoamericanos.

Desarrolló su carrera en un principio en Cuba, luego en México, Estados Unidos, otros países de Latinoamérica y más tarde triunfo en los otros continentes.

RELIQUIA. Un automóvil antiguo fue reacondicionado para instalarle computadoras interactivas.

La cantante cubana creó un estilo único y una imagen icónica de insuperable atractivo gracias a un don difícilmente repetible, estableció un lugar de respeto para las mujeres que interpretan la música popular y trasmitió su mágica alegría, contagiosa en los territorios más lejanos abriendo el camino a los artistas latinos en latitudes donde ella fue quien primero expuso y despertó sensacionalmente el interés del público a la música de Latinoamérica, por lo que se le considera como el símbolo auténtico de la cultura latina en el mundo.

Celia también hizo famosa la palabra “Azúcar” que adoptó y quedó en la memoria como su frase identificativa y que ella gritaba como anuncio carnavalesco incitando a la diversión, siendo la cantante hispana que más cariño y seguidores logró en el mundo y es recordada por siempre como La Reina de la Salsa o La Guarachera de Cuba, entre otros apodos más.

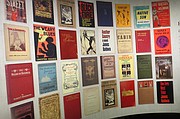

LITERATURA. Los libros que han tratado la cultura e historia de los afroamericanos.

Por su parte, Santamaría fue un percusionista y director de orquesta cubano y una de las principales figuras del jazz latino. Introducido desde pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos, se convierte, en la década de 1940, en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos, en Cuba. En 1948 se traslada a Nueva York, y trabaja con diversas orquestas, entre ellas la de Pérez Prado y más tarde con Tito Puente, hasta 1958, grabando una docena de discos en este periodo.

Celia Cruz y Mongo Santamaría llegan al Museo de Cultura e Historia Afroamericana donde comparten escenario con otros tesoros que fascinarán a los amantes de la música y otras áreas que abarca el Museo, conformado por unos 35 mil artículos, 3 mil de ellos actualmente en exhibición.

Aunque la música y el deporte despiertan pasiones, otra de las muestras en la que hay una conexión con Cuba es “Esclavitud y Libertad”, en donde se encuentran desde grilletes y cadenas hasta los certificados con los que los esclavos conseguían la libertad y que siguen guardados cuidadosamente en cajitas de madera. La exposición abarca las conexiones entre Cuba y Estados Unidos y profundizará en la alianza trazada a principios del siglo XIX entre comerciantes de los dos países para perpetuar la esclavitud en las plantaciones de algodón del sur de EE.UU. y los cultivos de azúcar y café en la isla. “Cuba tiene gran importancia porque queremos que la gente vea las experiencias similares y las diferencias”, dijo la curadora Mary Elliott.